「ふくいユネスコ協会」の取り組みを福井県立大学で紹介

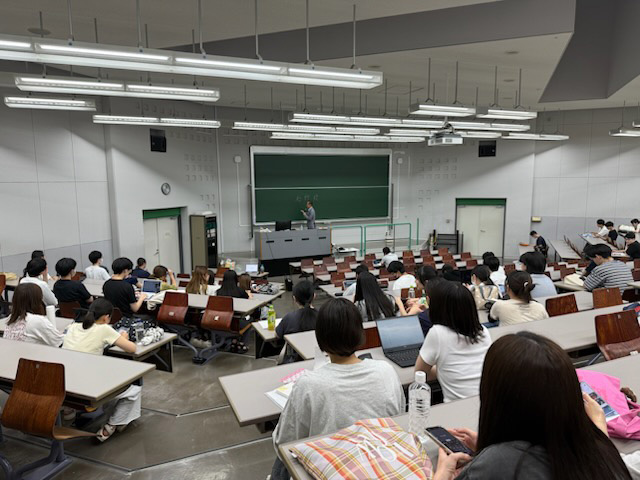

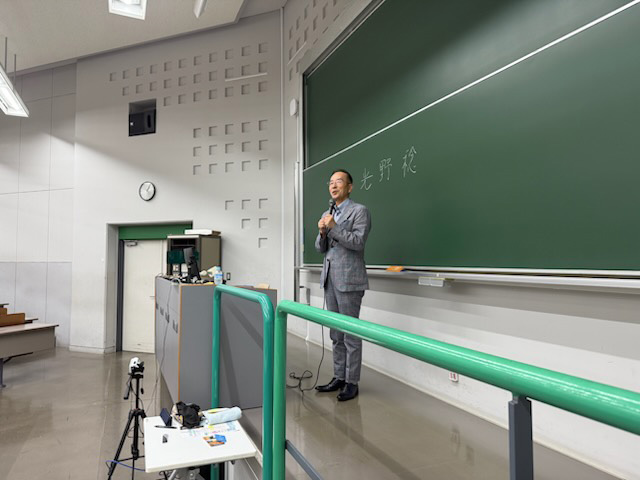

2025年7月16日水曜日、福井県立大学経済学部の「非営利組織論」の授業において、光野顧問による「ふくいユネスコ協会」の活動を紹介する特別講義が実施されました。当日は経済学部の3年生・4年生あわせて約200名の学生が参加し、ふくいユネスコ協会の活動の理念や具体的な取り組み、そして地域との連携事例を学びました。

講義の冒頭、国際機関であるユネスコ(UNESCO)の「戦争は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。」という憲章を引用し、平和を実現するために活動している組織である旨ご紹介しました。また、ふくいユネスコ協会もこの理念を受け継ぎ、教育・文化・環境の各分野で平和の実現に向けた活動を展開していることを説明しました。

ふくいユネスコ協会の具体的な事業を説明する際には、世界寺子屋運動における書き損じはがきを活用した募金活動、未来遺産運動に関する取り組み、さらに世界遺産活動が紹介されました。特に、越前市でコウノトリを呼び戻す「田んぼファンクラブ」の取り組みでは、ふくいユネスコ協会の会員が支援しており、農薬を使わない田んぼ作りを行う地域住民の取り組みに参加し、生物多様性の保全に貢献している事例が紹介されました。

また、ふくいユネスコ協会として、会員数の減少や高齢化という課題に直面するなか、福井県立大学の北島副学長が会長に就任した経緯も共有され、今後は学生や若い世代と連携しながら新たな活動の形を模索していく方針が示されました。11月にはふくいユネスコ協会の認知度向上のために開催予定のお茶会への学生ボランティアの参加も呼びかけており、今後、大学と地域をつなぐ新たな一歩が期待されています。

講義後の受講生からの感想文には、「持続可能なユネスコ協会の未来を目指し福井県立大学や福井大学との協働で持続性を保っていくという考え方が素晴らしいと思った。若いうちから地元のことや環境のことに興味を持ち将来に繋げる必要があるという考えを持つことが大学生にとってもとても重要なことだと考えるため、大学での活動を広げて欲しいと思った。」「ユネスコの団体が、福井県に置かれていることを初めて知った。また、未来遺産の存在も初めて知ったので、これから私のような知らない若い世代にどんどん認知させていく必要があると感じたし、大学の取り組みとして取り扱っていくことができると面白いのではないかと思いました。自分たちが次の世代に残せるものは何があるだろうと考えさせられました。」などユネスコ活動に関心を寄せた感想が多く寄せられました。